أنا والحزب.

2018-05-19 الساعة 02:27

أبي من الوادي وأمي من الجبل، وهو ما جعل لهجة الأسرة مختلطة. يتحدث أهل وادي الضباب لهجة أقرب إلى طريقة ضواحي الحجرية في الكلام، ويتحدث أهل الجبل “أدود/ صبر” لهجة أقرب إلى الإبية، بعُسرتها الحِمْيَرية. عشت طفلاً معزولاً، وعندما كنتُ أقول “يا أستاذ كمّلتُ”، بلهجة الوادي، كان التلاميذ ينفجرون ضاحكين. عشتُ في الجبل حتى أولى ثانوي، ثم غادرتُ المدرسة مطروداً بسبب سوء سلوكي. وكان والدي يصرخ في وجهي قائلاً: كيف تجمع بين الفوضى وإتقانك للدروس، بين الرياضيات والبلطجة؟ وفي ثالثة إعدادي كُسِر ذراعي الأيسر في مضاربة كبيرة، وغبت عن المدرسة لأشهُر. كنت أكتب على “الجص”: الانتقام. في أشهر الغياب تلك ألّفت أول كتاب في حياتي. فقد قمت بحل جميع مسائل الهندسة، زهاء ٢٥٠ مسألة، مع شرح تفصيلي ورسوم إقليدية. كنت، أتذكر، أثبت أدوات الرسم الرسم بكوع الجص. وبعد أسبوع من عودتي إلى المدرسة، بعد إزالة الجص وفحص عظمتي ذراعي، هجمت مع عشرة من أبناء أخوالي، فضلاً عن ابن عمّتي العنيد صخر، على الذين تمالأوا على كسر يدي. كادوا يكسرونها للمرة الثانية لولا مصادفات بحتة. لقد كسبنا المعركة وكانت النتيجة أقل مأساوية، وقهرناهم رغم أنهم لم يشعروا بالهزيمة ولم يفهموا، من الأساس، ماذا كنا نريد أن نقول لهم.

مساء ذلك اليوم قال والدي إنه سيرسلني إلى المريخ حيث لا يوجد بشر. كان يدور في المنزل مثل وحش كاسر، أو: وحش مكسور، وهو يردد كلمة المريخ بصوت عالٍ ومفزع مما جعلني أفكّر بالاعتراض على الطريقة التي ينطق بها اسم ذلك الكوكب العجيب لولا الرعشة التي كانت تنهش ساقي، ولولا أمي التي كانت تختلس غفلة منه وتضع سبابتها على فمها محملقة في فراغ عيني.

عاودتُ المعارك المدرسية طيلة العام الدراسي، أولى ثانوي، وتعرضت لصفعة مباشرة من والدي أمام الطلبة. كانت تلك الصفعة هي آخر عهدي بمدرسة الجبل، وقد تعلمتُ منها درساً بالغاً سيتحكم بخارطة انفعالاتي لما يناهز ستة أشهر. لم أعد إلى المدرسة سوى بعد شهرين لأداء امتحانات نهاية العام، وتفاجأت بهبوطي إلى المركز الثاني وصعود الزميل المثابر مراد قاسم إلى المركز الأول. حصل مُراد، بعد سنوات كثيرة، على الدكتوراه في الهندسة. شعر والدي بقليل من الحزن فأرسلني إلى المدينة لأتعلم اللغة الإنجليزية حتى يحين وقت السنة الدراسية.

تعلمتُ درساً بالغاً بعد طردي من المدرسة. ومما يدعو للأسف أني لم أعد أتذكر ذلك الدرس الذي تعلمته. أما المدرسة الجديدة، ٢٦ سبتمبر، فقد أوقفتني عن الدراسة بعد شهرين بعد أن اعتديتُ أنا وابن عمّتي صخر على مدرس الرياضة السوداني. في ذلك اليوم نلنا ضرباً مبرحاً من الطلبة الذين هبوا للدفاع عنه، ولحقتنا الخطيئة. توسط أحد الرجال الطيبين وأقسم أيماناً غليظة على أمور لم أفهم منها شيئاً وبسبب أيمانه تلك عدنا إلى المدرسة. بعد مضي نصف عام في المدرسة الجديدة وجدتُ نفسي في حلقة قرآنية وبدأت القصة.

كان مدرّس الكيمياء يدعونا للحضور إلى مبنى في حي الضربة، بمدينة تعز. كان أقرب إلى مؤسسة حزبية، وكنا قرابة سبعة تلاميذ. وفي مرة تأخر مدرس الكيمياء فخرجنا إلى البكلونة وهناك حدثنا شاب كان يعرف المبنى جيداً عمّا شاهده قبل شهر. قال إنه رأى هندياً يجامع هندية في وضع دوجي ستايل هُناك، وأشار إلى الدور الثاني في مبنى أوطأ من المكان الذي كنّا نقف فيه. قال إنه أطفأ الأنوار حتى لا ينتبهوا لوجوده. كانت قصته رادعة وبالغة العظة، حتى إني سألت الأخ علي، زميلي، بعد نهاية اللقاء عن رأيه بما سمعه فقال بشرود “عاد انا مسوّم والله”.

لأننا، كلنا، كنا لافتين فيما يخص إحاطتنا بالمنهج الدراسي فقد تُركت مسألة استقطابنا لمدرس الكيمياء. كان مرحاً وذكياً، وكانت عيناه مليئتين باللؤم. أما جملته الشهيرة “شتجي تشقي” التي أصبحت الكود الخاص بمجموعتنا فكانت أكثر ما يزرع فينا المخافة. كنا مجتهدين، وبالنسبة للطلبة المجتهدين فقد كانت التفاهات الحزبية غير ذات موضوع. الذين وضعوا دوائر على أسمائنا قائلين بصرامة “نشتي هؤلاء الطلاب معانا” كانوا يتوقعون مشاكل جمّة، وكان اختيارهم لمعلم الكيمياء فكرة ليست بالسهلة. كنت أمتعض من تلك الدروس فهي تسرق وقتي، فضلاً عن أنهم لم يكونوا يقولون شيئاً معيناً. على مدى أشهر كنا نسمع كلاماً مراوغاً عن الرقائق والأخلاق، وندرس التفسير ونقرأ شيئاً من السيرة. وكان يجري التأكيد، دائماً، على أنه ما من شيء أكبر في انتظارنا. وفي مرة غاب مدرس الكيمياء وكنا قد وصلنا إلى المكان. جاء مسؤول المكان، وكان مكاناً كبيراً وموحشاً أشبه بالمغارة الطيبة، إلينا وقدم اعتذار المعلم ثم قال: سيدير مروان اللقاء. لم أكن ساذجاً بالمعنى السياسي وكنت مدركاً لكل ما يحيط بمجموعتنا. في ذلك اللقاء ألقيت كلمة واحدة ثم صرفت الطلبة دون درس. لم يكن عملاً بطولياً، كل ما في الأمر أن بداخلي رجل حكّاء، لا يعترف بوجود أسرار في الدنيا، ولا يقبل المناورات طويلة المدى، ولديه حساسية مفرطة تجاه التجهم. قلت لهم: عليكم أن تعلموا أنكم الآن في درس إصلاحي وأنكم تحضروا أنشطة إصلاحية. إذا كان الأمر يفزعكم فأنصحكم بالاعتذار عن الحضور. في المرات القادمة اعتذر آخرون، وانهارت المجموعة. قال لي مدرس الكيمياء إنه ما من شيء تغير، كل ما في الأمر أن التلاميذ استأذنوه في الغياب. انتهت تلك المحاولة، وعدت إلى القرية وانكببت على دروس السنة الثانوية الأخيرة.

في ذلك العام رفضتُ، بصورة حاسمة، مثل تلك المشاوير. صار محمد نعمان الحكيمي أقرب أصدقائي، وكذلك إياد المجاهد. كان إياد مثقفاً ناصرياً ذكياً. في مرة سألته عن رواية لأغاثا كريستي ونحن نقف أمام باب موسى فانفجر ضاحكاً وراح يصيح في الشارع: الإصلاحيون يقرأون أغاثا كريستي. قمتُ بركله بقوة فارتفعت ضحكاته. ولكن لماذا تقول عني إني إصلاحي، سألته. قال بلؤم: أعرف قصتكم مع معلم الكيمياء. كان شاباً موهوباً وكان والده، رحمه الله، قد فرغ للتو من كتابة “تعز، غصن نظير في دوحة التاريخ” وكنت موعوداً بالاطلاع على مسوّدته الأولى، غير أنه كان عليّ الانتظار ثلاثة أعوام حتى نُشر الكتاب.

انتهت الثانوية العامة وسافرت إلى حضرموت، حيث ابن عمّتي صخر وأسرته. قبل إعلان نتائج الثانوية العامة هاتفني معلم الكيمياء وطلب حضوري إلى تعز بسرعة. كان أمراً حزبياً يعطى لتلميذ لا علاقة له بالحزب. استوضحته، وأنا أسيطر على أعصابي، فقال إنه رتّب شيئاً لمستقبلي مع زوج عمّتي. كان زوج عمّتي إصلاحياً أصيلاً وهو أيضاً مدرس كيمياء ويحظى باحترام لدى أفراد الأسرة. عدت بطائرة من مطار الريان إلى عدن، ومن عدن إلى تعز. التقيته بعد ذلك فقال لي بهدوء: أنت في حزب الإصلاح ولا بد أن تعي هذه الحقيقة. كان أمراً مثيراً، ولست أدري ما إذا كانت الأمور تجري مع الآخرين بالطريقة نفسها. شعرت بالخوف، فأنا لا أعلم ما الذي سيجري. أما والدي فقد أبلغني عبر أكثر من رسول إنه لم يعد يشعر بأي فخر لأني ولده، وقال مراراً إنه لم يكن يتوقع أن يربي درويشاً. وقفت في المنتصف بين كل شيء. ليس لدي رغبة في ممارسة أي نشاط حزبي، فضلاً عن السمعة السيئة التي كنتُ أحملها عن الإصلاح منذ سنوات الإعدادية. في الفترة المبكرة تلك انكببت على كتب السلفيين، ومنحوني مكتبة كبيرة أسميتها، وأنا في أولى إعدادي: مكتبة الهُدى. قرأت تلك الكتب بضراوة منقطعة النظير وعندما لم أجد كتباً تقول شيئاً جديداً داهمني إحساس عميق أن السلفية صارت شيئاً من الماضي. بقي منها في ذاكرتي ما كانت تقوله عن حزب الإصلاح.

مع ظهور نتائج الثانوية العامة وتفوقي فيها، فقد كنت أحد العشرة الأوائل، استعدت شكيمتي، وعاد الجميع إلى صداقتي، حتى والدي الذي كان أصبح يقول أيماناً عظيمة إن اتهام ابنه بالإنتماء إلى حزب الإصلاح هي سبّة لن يقبلها من أحد. ما من أحد كان يردد تلك التهمة سواه. أما مدرس الكيمياء فقد تلاشى تماماً، ولم أعثر له على طريق. وهكذا وجدت نفسي مرّة أخرى مُهاباً.

أخلصت لدراسة الأدب بشراهة، وعشت كدودة كُتب، ولم يغريني حزب الإصلاح بشيء وأكثر ما كان يخينفي منه أنه لا يملك كُتباً ولا نظريات بعينها. وكنتُ أسأل الإصلاحيين: كيف يصبح المرء إصلاحياً إذا كانت جماعته لا تؤلف الكُتب. وعندما صرت في السنة الثانية، طب عين شمس، ذهبتُ بنفسي إلى الإصلاحيين وقلتُ لهم: أريد الانضمام إلى الحزب. كانوا مجموعة كبيرة من أوائل الجمهورية وأوائل الجامعات وأوائل المحافظات. في تلك الأيام أيضاً التقيت عبد الهادي العزعزي فحذرني من التشفير. وعرفتُ فيما بعد أن مصطلح العزعزي صار ذائعاً..

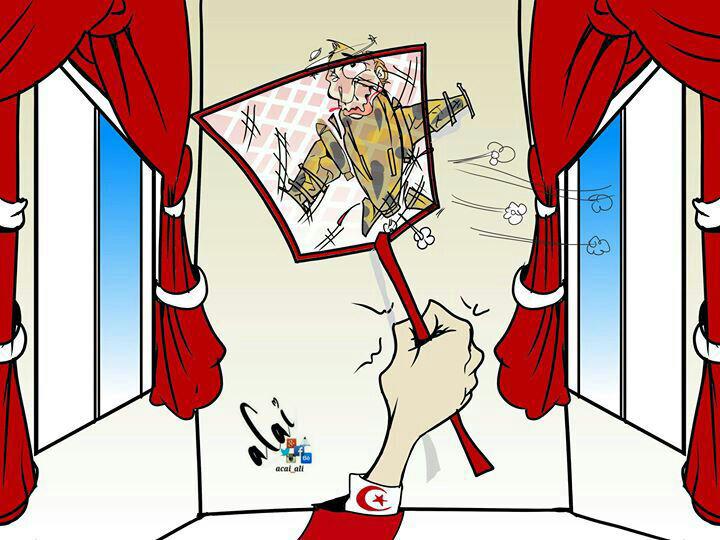

وهناك بدأت علاقتي العملية بحزب الإصلاح. عشت بضعة سنوات داخل الحزب، تعرّفت عليه من الداخل ولم أجده جذاباً بالنسبة لشخص مثلي، فالحمولة الدينية كانت أكبر من احتمالي وحماس الحزب لكل ما هو فانتازي وماورائي كان يدفعني بعيداً.. كنت معجباً بأدائه السياسي في الفترة تلك ضمن اللقاء المشترك، فقد استطاع أن يقيم جسوراً مع كل تنويعات الحركة الوطنية اليمنية على كل كافة الأصعدة. وبعد هزيمة بن شملان بالطريقة التي كنتُ شاهداً عليها بدأت رحلة الخروج عملياً، هُناك أدركت أن الأحزاب اليمنية أقل من الثقافة، وأنها أصغر بكثير من المواقف الصعبة، وأن التماس الشرف تحت سقفها لا يفضي سوى إلى الخيبات. إلى أن أعلنت، رسمياً، الخروج منه بعد سنوات طويلة.

وفي يوم جلستُ مع صديقي هشام الشاذلي في قهوى، ونحن لا نزال طلبة، فقال لي بلطف: ما الذي يبقيك في الحزب وأنت نسيج لوحدك؟

قلتُ له، أتذكر إجابتي جيداً: أنا خائف، أنا أبحث عن قبيلة.

التقيته بعد سنوات في صنعاء وجلسنا في مقهى في حدّة، فقال مازحاً:

أما زلت بحاجة إلى قبيلة؟

قلت له: لم أعد خائفاً.

يتبع ..

م.غ.